深い呼吸やゆったりとした呼吸は自律神経系の副交感神経を刺激して神経の過剰な興奮を鎮めてくれます。また、意識的に深呼吸をすることで氣の詰まりを改善させて全身の氣の巡りを促進することができるので、熱感、だるさ、脱力感、頭痛など風邪の症状が急速に改善したり、体力向上、精神的な安定を得ることができます。

しかし、自律神経が失調しているときは呼吸が浅くなっていることが多く、この状態から立ち直るには特別な意識が必要になります。この記事では、呼吸と自律神経の働きを改善するために必要な情報と対処方法をお伝えします。

呼吸は簡単なセルフヒーリングツール

呼吸は、不随意器官(無意識下で自律神経系によって制御されている器官)に働きかけることができる唯一の随意器官(意識的に制御できる器官)と言われています。つまり、呼吸を意識的にコントロールすることで自律神経系を意識的に調整できるわけです。呼吸によって影響する氣の流れについてはこちらの記事を参考にしてください。

深呼吸が上手くできない

呼吸を活用することで自律神経の失調を改善することができますが、深い呼吸をしようとすると上手く呼吸ができない、圧迫感がある、苦しい、息を吐き切れない、息を吸い切れないといった感覚を経験すると思います。

この感覚は呼吸を正常におこなうための機能の一部にすでに何らかの不具合(dis-ease)が起きていることを現わしています。

呼吸は肺と呼ばれる臓器によっておこなわれますが、正常な呼吸がおこなわれるためには肺の機能そのものだけではなく、肺の拡張・収縮を発生させる横隔膜と腹筋と肋間筋、横隔膜の伸縮に影響する横隔膜周辺の臓器、肋骨の広がりに影響する肋間膜、呼吸機能を司る神経、胸郭の可動性に影響する脊椎などの状態が非常に重要になります。

浅い呼吸

浅い呼吸は強い緊張やストレス下で起こります。これは自律神経系による自動的な調整によるもので、緊張やストレスをもたらしている状況からいち早く逃れるために呼吸を浅く(荒く)していつでも逃げられる態勢を整える動物的反応です。また、逃げるために必要な筋肉に血液を供給する準備をしているので、全体としては血管が収縮しています。

呼吸しているとき、肺では酸素交換がおこなわれますが、呼吸が浅いと十分な酸素が体内に取り込まれないために様々な活動に必要なエネルギーの燃焼効率が低下します。呼吸が浅い期間が長期に及ぶと体温が下がり冷えの症状がでます。冷えは万病のもとですので、冷え(低体温)を解消できれば諸々の症状は改善されます。エネルギーの燃焼効率を上げるのに呼吸はもっとも身近で効果的なツールといえます。

呼吸が浅い原因を知る

自律神経との関連で呼吸が浅くなる原因は5つ考えられます。

1、過度のストレス下にある

2、頭蓋骨の動きが制限されている

3、横隔膜の動きが制限されている

4、上部頸椎(首骨)がズレている

5、骨盤(仙腸関節)がズレている

他に、肺に何らかの異常がある場合と、肋骨の動きが制限されている場合も呼吸が浅くなりますが、自律神経系との関連性では上記の5つになります。

1.ストレス

主に、心理的なストレスが影響します。

ストレスは長期に渡って続いていることが多く、ストレスの原因となっていることが解決されないまま多重に積み重なり、何がストレスなのかさえ分からなくなっていることもあります。そして、自分でも気付かないうちに呼吸を浅くしています。ストレスに対処できるようになると自然に呼吸が改善します。

2.頭蓋骨

頭蓋骨は一つの大きな骨ではなく、いくつかの骨が集まって丸い形を形成しています。各骨には固有の動きがあり、頭蓋骨全体としても一つのユニットとしての動きがあります。

頭蓋骨の中央にある「蝶形骨」と呼ばれる骨は筋膜を介して横隔膜と連動しているため、蝶形骨の状態は横隔膜の状態に間接的に影響します。

長期に渡るストレスは頭蓋骨の動きを容易に妨げます。そしてまた姿勢の歪み、顎関節、眼の症状や、怪我、事故、内臓の病気なども頭蓋骨の動きに制限を加えます。このとき頭に触ると硬くなっているのがわかります。頭蓋骨が緩むと自律神経の機能が改善されて呼吸も深くなります。

3.横隔膜(呼吸隔膜)

息を吸い込むときに肺が広がるのは横隔膜の収縮が大きく関わっています。肺自体には拡張する機能が備わっていないため、横隔膜と肋間筋(及び補助筋)が収縮することで肺が広がります(動画参照)。息を吐くときは、肺自体の収縮力に加えて肋間筋と腹筋がサポートします。十分な呼吸ができるためには横隔膜の伸縮能力はとても重要になります。

※動画提供元:Arai Laboratory

横隔膜の伸縮は以下の状況で制限されることがあります。

・強いストレス下にある

・上部頸椎がズレてる

・蝶形骨が緊張している

・肋骨の動きが制限されている

・内臓(胃や腎臓)や消化器の異常

特に、腹式呼吸でお腹を膨らます(息を吸う)ときやお腹を凹ます(息を吐く)ときに”みぞおち”周囲に圧迫感を感じて気分が悪くなるような場合には、胃の状態や、食道と横隔膜の接点で不具合が起きていないかを確認する必要があります。胃もたれ、食欲不振、胃炎、逆流性食道炎、胃下垂などがあると横隔膜の伸縮は制限されます。

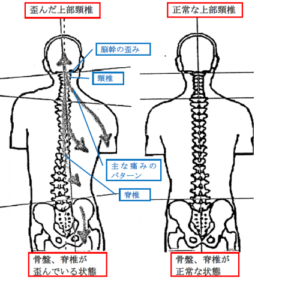

4.上部頸椎

ボーリングの玉ほどの重さ(4~5kg)もある頭を乗せている首の1番上の骨(第一頸椎)がズレると、重力に対する体全体の構造的なバランスに変化が起こり歪みが生じます。歪みは首、肩、胸部、背中、腰、股関節、膝、足首、指に至るまで生じて、重力の負担が強くかかる箇所に痛みとなって現れます。

さらに第一頸椎は、脳においてもっとも重要な脳幹のすぐ下に位置していて人体の全ての神経の通り道になっていますので、ズレが生じることは正常な生命活動の維持に影響を及ぼします。

第一頸椎に近接している脳幹には自律神経機能の中枢があるため、第一頸椎のズレが改善され構造的なバランスが回復してくると自律神経失調症と呼吸が改善されます。

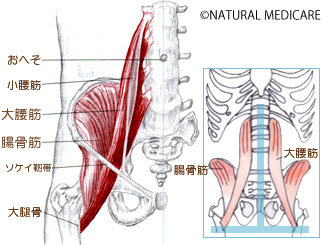

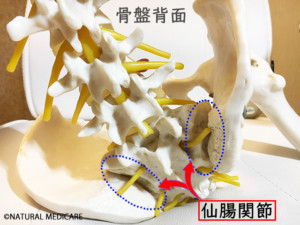

5.骨盤

人体の支柱である背骨の土台となっているのが骨盤ですので、骨盤が傾くことによって背骨が傾き、結果的に胸郭が歪んで呼吸機能を制限するようになります。

骨盤の傾きは、骨盤を形成している仙骨と腸骨(この2つを合わせて骨盤と呼んでいます)によって作られる関節(仙腸関節)がズレることと、大腰筋と腸骨筋(この2つを合わせて腸腰筋と呼んでいます)の機能低下によって発生します。

仙腸関節がズレると背骨の中を通っている硬膜が捻じれて自律神経系の中枢である脳幹を圧迫することになります。骨盤(仙腸関節)のズレが改善されると硬膜の捻じれが元に戻り脳幹の圧迫が解放されて自律神経の失調が改善されます。同時に呼吸も深く楽になります。

その他

自律神経との関連性は薄いですが、運動不足で胸郭が狭くなっていたり肋間膜が固着を起こしている場合にも呼吸が浅くなります。また、背骨が歪んでいたり損傷して肋骨との関節可動域が狭くなっていると胸郭が十分に広がらないために呼吸が浅くなります。

こうして見てみると、ストレスが色々なところに影響することがわかります。病院にいって原因のわからないことは何でもストレスで片付けられてしまうのは如何なものかと思いますが、事実としてストレスが与えている影響は深刻で広範囲であることは否めません。

原因不明の症状に対してただ一言「ストレスです」で片付けられると不信感を抱いてしまいますが、そのストレスが具体的に何なのか、どう対処すればいいのか、サポートが可能であるかどうかまで考えて発した言葉であればその先に繋がるものです。ここからは対処方法を具体的にお伝えしていきます。

自分で対処できること

まずは深くゆっくりとした呼吸を意識的におこなう習慣をつけることから始めてみてください。すでに呼吸の制限があって苦しさを覚える場合でも、無理のない範囲で深くゆっくりとした呼吸を続けることには大きな意義があります。そしてさらに、以下にご紹介する方法を試してみてください。

★呼吸法

基本的に「腹式呼吸」をおこないます。腹式呼吸は息を吸い込むと同時にお腹を膨らまし、息を吐くときにお腹を凹ます呼吸法です。このとき胸は膨らみません。呼吸に制限がある場合には、お腹を膨らますときや凹ますときに圧迫感を感じることがありますが、我慢できる程度で繰り返していくうちに横隔膜の伸縮範囲が広がって呼吸が楽になってきます。

4-7-8腹式呼吸のやり方

背筋を伸ばして、鼻からゆっくり4秒間かけて息を吸い込みます。このとき、丹田(おへその下)に空気を貯めていくイメージでおなかを膨らませます。そしてそのままの状態で息を7秒間止めます。

つぎに、口からゆっくり8秒間かけて息を吐き出します。お腹をへこましながら、体の中の悪いものをすべて出しきるように、そして、吸うときの倍くらいの時間をかけるつもりで吐くのがポイントです。

※情報提供元:Japan Medical Association

※呼吸法やヨガ、瞑想法、あるいは治療などを色々と試しても呼吸や体調が変わらない場合は、上部頸椎、頭蓋骨、骨盤、内臓、横隔膜に対処できているかを見直す必要があります。

★耳ひっぱり

こちらの方法は頭蓋骨と横隔膜に働きかけるセルフヒーリングです。

すでに出版物がでていますが、当院のマタニティ・クラニアルの施術でも用いている方法です。リンク先の記事に出版物の著者直伝の簡単な方法が詳しく掲載されていますので参考にしていただきたいですが、この方法によって「蝶形骨」の緊張を緩和して横隔膜に働きかけることができます。

実際にどれくらいの圧で耳を引っ張ればいいかは、当院にてご指導できますので必要であればお尋ねください。

参照サイト:モバレコ

★ぶら下がり

昔、ぶら下がり健康器というのが流行りました。この健康器具を購入した殆どの家庭では、しばらくすると洋服掛けが一つ増えました。なぜなら、ぶら下がり健康器が本来の目的を十分に果たすことなく洋服掛けにされてしまったからです。これは笑い話ですが、もったいない話です。

「ぶら下がり」は、それを正しくすると肋間膜の固着を取り除いてくれます。そればかりか、肩から下の筋膜、内臓膜を伸長し固着を解放し、背骨の歪みや詰まりを矯正してくれます。結果、呼吸が楽になります。

ただ、「ぶら下がり」の難しいところは、握力がない人には難しいことと、腕に余計な力が入ることで本来得られるはずの効果を得られなくなることです。それが為に洋服掛けにしてしまった人が多いのではないかと思っています。

ぶら下がりのコツ

自宅の柱、遊歩道の専用器具、電車の吊革、公園の鉄棒など利用できるものは色々ありますので、まずは身の周りを探してみてください。足が床(地上)に付く高さがベストです。

ぶら下がるときは腕を完全に伸ばしますが、床から足を離さないで、手首ー肘ー肩ー脇ー体の側面がじんわりと心地良く伸びる程度に張力を調整してください。ここで全身を完全に委ねてしまうと手が疲れますし筋膜を損傷してしまうこともありますので注意してください。痛い箇所が出てくる場合は、すこし緩めて「痛キモチイイ」ところでキープして伸びるのを待ちます。

体が少しずつ伸びていく感覚を味わいながら心地良い程度で止めるのがコツです。

”呼吸”と”意識”を使って氣の詰まりを取り除き全身の氣の巡りを促進する方法がありますが、こちらは上級者向けになります。この記事に掲載した呼吸法が慣れてきて、より高度な方法に必要性を感じたときには当院にお尋ねください。

専門的な対処が必要なこと

自分のみで改善できる範囲には限界がありますが、専門家による専門的な対処をすることで自分でできる範囲が広がります。ここからは専門的な対処についてお伝えします。

長期的なストレス・ネガティブ思考の対処

長期に渡って解決できないでいるストレスやネガティブな思考は、視点を変えないと解決の糸口が見つからないものです。殆どの場合、解決策はすぐ身近にあるものですが、しかしそれを見い出すには自分のことを俯瞰して「外側」から観る視点の移動が必要になります。

瞑想法などで自分を達観する方法がありますが、それは簡単なことではなく、例えそうするにしても、先ずはやはり「他人の視点」を借りることによって自分の観方を知ることがより早く解決に繋がる方法かと思います。訓練された専門家は、自分の意見を差し入れることなく別の視点を提供することができますし、意見が必要なときには適切に対処してくれるものです。

当院の場合は、コーチングとキネシオロジーの技術を用いてお客様が客観的な視点を得られるようにサポートしています。その際、ご自分では対処し切れないストレス、トラウマ、ネガティブ思考がある場合にはヒーリングの技術を用いてそれらを和らげていきます。

- ⇒セッションを通して気づいたこと

- ⇒遅まきながら人生のルネッサンス

- ⇒先生のまほう

C.M様(50代)の体験

セッション後は、結局すべての面で、できることをするということに気づきました。今までは、1つの販促活動に、これをやってうまくいくのか?といったおぼろげな疑問を持ちながら仕事をしていましたので極端に効率が悪かったのが、今は、この販促や作業がどこに結びつくか、何処に結びつけるのかと、より具体的な思考や全体での位置の意識を持ちながら仕事ができるようになりました、、、続きを読む。

M.A様の体験

じっくりとキネシオロジーを受ける体験をさせていただけたことは「参考になった」なんてものではありませんでした。言葉にできないくらいインパクトが強く、まさに一生ものといえるほどのすごい幸運だったと、今も心から感謝しております。私には非常にタイムリーで、あの場でいただいたフィードバックをたよりに、その後のあれこれを決めてきました。おかげさまで、、、、続きを読む。

T.S様(47歳)の体験

『自分が感じていることを無視しない!』と決断したとたんにかゆみがなくなるので、不思議です。気分の方はとにかくすごい変化です。お変わりありすぎでございますっ(笑)皆様もぜひ、そのやま先生のまほうにふれてくださいませ、、、続きを読む。

頭蓋骨への対処

前にご紹介した「耳ひっぱり」は頭蓋骨の中心に位置する蝶形骨を舵にして頭蓋骨全体を緩める簡単な方法ですが、複雑な構造体である頭蓋骨が完全に緩まるには、上部頸椎と頭蓋骨との接点や、顎関節、眼膜や眼筋など緊張を起こしている各部を解放する必要がありますし、「耳ひっぱり」だけでは解放されない頑固な固着を専門技術によって解放する必要があります。

当院の場合は、マタニティ・クラニアルにより、つま先から頭のてっぺんまでの筋膜、内臓膜、隔膜、硬膜、頭蓋骨の固着や捻じれを解放しています。

横隔膜への対処

横隔膜の伸縮範囲は深呼吸や「耳ひっぱり」だけでは改善しきれないことがあります。一時的に良くなってもまた再発することもあります。その場合には横隔膜と蝶形骨とをつなげている筋膜の歪みを取る必要があるかも知れませんし、横隔膜そのものの内臓や肋骨への固着を解放する必要があるかも知れません。

当院の場合は、血液循環療法によるお腹への手技と筋膜リリース法による横隔膜の解放をおこないます。

内臓への対処

横隔膜の周辺にある臓器や”しこり”が横隔膜の伸縮範囲を制限していることがしばしばあります。みぞおちの硬化、胃の下垂や炎症、肝臓の肥大や脂肪肝、腎臓の下垂、食道裂孔の異常、腹膜の固着などがそれです。これらの状態を改善することによって横隔膜の伸縮範囲が広がります。腹部に対しては直接的な手技による施術がもっとも効果的です。

当院の場合は、血液循環療法と筋膜リリース法による腹部への手技による施術をしているほかに、お客様が自分自身でお腹に施術をできるようになる講座を開催しています。

上部頸椎への対処

上部頸椎はとてもデリケートな構造体で自分で矯正することは困難です。上部頸椎への負担は、出産において母親の胎内からでてくるときにすでに始まっていて、重い頭を直接支える特別な役割を帯びた場所であるだけに様々な姿勢、ケガ、事故などでズレが生じやすい場所です。専門の技術によってズレの正確な状態を割り出して矯正する必要があります。

当院の場合は、お客様自身の呼吸を利用して安全に矯正する方法を採用しています。

骨盤への対処

ストレッチやヨガ、あるいは健康器具などによって骨盤を矯正する方法がありますが、長期間に渡ってズレて固まってしまっている仙腸関節のズレを矯正するには専門の技術が必要になります。また、仙腸関節を支えている靱帯を回復させたり、骨盤周囲の筋肉の機能を回復させることで再発を予防することも必要です。

当院の場合は、SOTブロックによるお客様の体重を使った安全な方法で仙腸関節のズレ(離開)を矯正し、同時に靱帯の疲労を軽減していきます。骨盤を調整する前段階として、下肢の筋肉や骨盤周囲のインナーマッスルの機能をテストし、必要であれば改善していきます。

その他の部位への対処

背骨の歪みや損傷によって胸郭が十分に広がらない場合には、歪みの矯正や損傷部位への対処が必要になることもあります。背骨の歪みの矯正方法には様々な技術がありますが、基本的には、筋肉、靱帯、膜組織の機能低下・損傷・固着を取り除いていくことで自然に歪みが改善されます。背骨そのものの矯正は最終手段だとお考えください。

当院の場合は、キネシオロジー、筋膜リリース法によって筋肉、靱帯、膜組織の機能を回復させる方法を採用しています。

おわりに

ここまでいろいろとご紹介してきましたが、一番にご理解いただきたいことは、自律神経の失調は治らない病気ではないということです。自律神経失調症という病名は、原因がわからない症状に対してつけられる病名の代表で現代医学がもっとも得意とする診断ではないでしょうか。でもそれも考えてみれば当然のことで、ここでご紹介したような体の見方は現代医学にはありません。

しかしそれでも、深い呼吸がどうやら良いらしいということは多くのドクターによって認識されているように思います。呼吸が浅くなっていても案外気がつかないものですが、そういう時は大概、気持ちにゆとりがなくなっていたり、態度が刺々しく動作が粗くなっていますので、一度立ち止まってご自分の状態を客観視してみてください。

ナチュラル メディケアは、ゆとりのある社会の実現に向けて微力ながら貢献したいと考えております。この記事がすこしでもお役に立てるならこれに勝る喜びはありません。心身の状態でお悩みのある方は気軽に当院にご相談ください。

※もしこの記事がお役に立てたら

ぜひシェアをお願いいたします。

ナチュラル メディケア

あざみ野・市が尾・江田・都筑区

営業時間 10:00~19:00

営業日 月・火・水・木・金・土・日曜日

(月水金は15:00で終了)

(火水木は出張のみ対応)

∞—————————————————————–∞

◼︎慢性症状を得意とするこの道22年の総合療術整体院◼︎

▷横浜市/都筑区・港北区・青葉区・あざみ野

▷お腹のセルフケア講座随時開催

▷カフェキネシインストラクター資格・短期取得可能

◆施術のご相談・お問い合わせは◆

⇒ ご相談・お問い合わせフォーム

★施術のご予約はこちらです

∞—————————————————————–∞